探索天干周期的历史:天干周期来源于哪里?

- 十年大运

- 2025-03-29 01:19:20

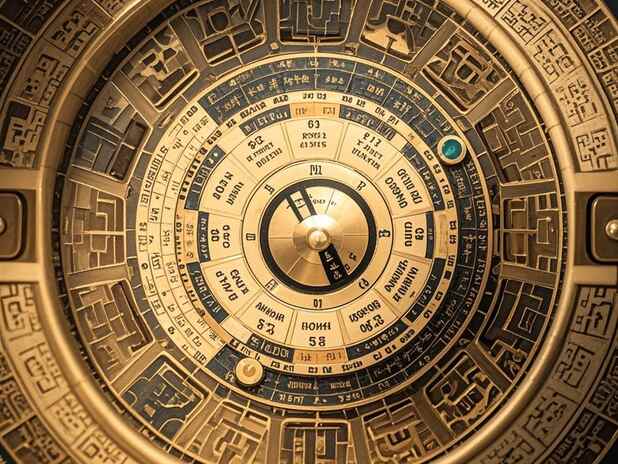

古老的天干周期,作为中国传统历法的重要组成部分,蕴藏着深厚的历史文化背景和科学智慧。天干共十,地支共十二,两者相配合形成六十年的循环,这一独特的时间概念不仅用于纪年,还广泛应用于农业、节气以及民俗活动中。许多研究者对此进行了深入探讨,试图揭示天干周期的起源及其演变过程。其背后寓意着古代人们对自然规律的遵循和对生命循环的深刻理解,是中华文明的瑰宝之一。

天干的起源可以追溯到上古时代。考古学证据显示,早在公元前3000年左右,古代社会已经开始使用简单的记时法,其中天干的雏形逐渐成形。天干一词最早见于《尚书》,而后《山海经》《周易》等古籍也有相关记载,说明这一理念在古代汉文化中占据了重要地位。

天干以干为基础,其中每一个干与五行(木、火、土、金、水)相对应,这体现了古人对自然界的观察与理解。十个天干分别为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,这一排列不仅反映了阴阳变化,也与天文学、农业气候等方面有着密切的关系。在农耕社会,人们需要根据时令来决定播种和收割,而天干则为此提供了科学指导。

天干周期并不仅限于农业,它也融合了古人的哲学思想。通过将时间与五行相结合,古人形成了宇宙与人生的统一观念。在每一个天干之下,细分的阴阳变化使得天干不仅代表了年份,还蕴含了个人命理等诸多信息,这使得其在易学文化中占据了重要位置。

随着历史的发展,天干周期的使用逐步演变并被系统化。进入汉唐时期,不同的朝代在农历、命理和占卜上对天干有了更为广泛和规范的运用。天干不仅仅是用来计时,更是与整个社会的文化生活密切相关,成为古代社会不可或缺的时间标识。

当前,虽然现代科学技术已经发展到高度,但天干的智慧依然在传统文化中闪耀着光芒。人们对于天干周期的研究不仅有助于我们更好地理解古代人的生活方式,也为现代人提供了重新审视自然与人文关系的契机。天干周期作为中国古代文明的重要组成部分,值得我们继续探讨与珍惜。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.shengshuo.cc/post/590649.html

admin

admin