天干周期的历史:天干周期的起源和发展如何

- 十年大运

- 2025-03-29 03:42:25

天干周期作为中国古代天文学与历法的重要组成部分,承载了深厚的文化与历史内涵。其起源可以追溯到远古时代,最初是为了满足人们对时空规律的认识与管理需求。通过对自然现象的观察,古人出了一套简单而又系统的符号体系,这就是天干的雏形。随着社会的发展,天干的应用逐渐扩展到农业、军事、祭祀等各个领域,成为了人们生活中不可或缺的部分。天干与地支相结合,组成了六十甲子的复杂体系,代表着时间的流转与历史的延续。

天干的起源与发展经历了漫长而曲折的过程。最早的天干可以追溯到公元前3000年的商朝,这个时期的先民们为了方便记录时间与进行祭祀活动,开始逐步形成十天干的概念。这十个干分别是:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。它们不仅用以表示年份,还与五行理论相结合,形成了古代哲学的基础,展示了天地万物之间的相互联系。

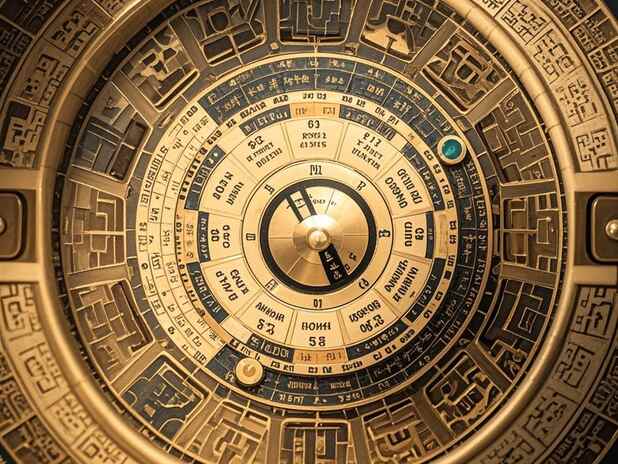

随着时间的推移,天干的使用逐渐规范化。汉代文献中的记载显示,天干不仅用于记录年份,还被应用于日历、占卜等领域。在这一过程中,天干与地支相结合,形成了更加复杂的六十年周期,这种新的时间体系为后世的历法改革奠定了基础,也为农业生产、社会管理提供了重要依据。

在隋唐时期,天干的使用达到了高峰。随着农业技术的发展,旺盛的生产力需要更为精准的时间管理,天干与地支的结合被广泛应用于农事活动、节气安排等方面,极大地推动了社会经济的发展。与此天干周期也逐步融入民间信仰与文化活动,成为了人们生活方式中的重要元素。

进入现代社会后,尽管科学技术飞速发展,传统的天干周期仍然在许多方面发挥着重要作用。比如,农历新年、传统节日的安排、命理学等领域均能看到天干的身影。当代中国人在普遍采用公历的依然保持了对天干周期的重视,这不仅是对历史的传承,也是对传统文化的保护。

天干周期的历史是一部丰富多彩的文化传承史。从最初的实用工具,逐步演变为哲学思想和社会活动中不可或缺的部分,天干不仅反映了古代人类对自然的理解与尊重,更是中华文化瑰宝的一部分,亟需现代人去理解与珍惜。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.shengshuo.cc/post/672501.html

admin

admin