业力轮回的历史背景:业力轮回的起源是什么?

- 六道轮回

- 2025-03-29 09:59:25

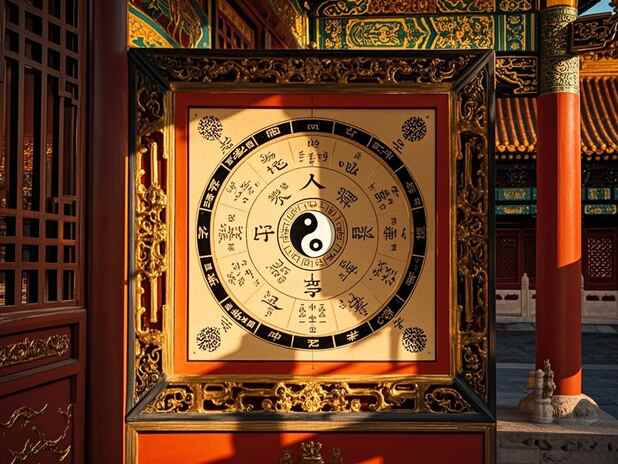

业力轮回是东亚文化和宗教中的一个核心概念,广泛存在于佛教、印度教和其他哲学体系中。它的基本思想是,个体的行为会影响其未来的生存状态。这种因果法则不仅仅限于这个生命的经验,而是跨越多个世代,形成一个连续的循环。探讨业力轮回的历史背景,有助于理解这一概念的深刻意义及其在文化传播过程中的演变。

业力轮回的起源可以追溯到古印度的哲学思想。早期的古印度教义强调因果法则,认为个体的行为直接决定其命运。这个观点在《韦达》和《奥义书》等经典中得到了体现。在这些文献中,业力的概念渐渐形成,成为了判断灵魂轮回的重要依据。随着时间的推移,业力轮回的思想逐步融入了印度教的教义,并在后来的佛教体系中发展和演变。

在佛教中,业力的作用得到了更加系统化的阐述。佛陀释迦牟尼在其教义中强调,生死轮回(称为轮回)是由于无明和渴望所导致的,而业力则是推动这一过程的动力。善行会带来积极的果报,而恶行则将导致痛苦的后果。这一思想不仅为信徒们提供了道德指导,也促使他们追求觉悟与解脱。

随着文化的交流,业力轮回的概念逐渐传播到东亚及其他地区。在中国,儒家和道教的教义与佛教思想相互融合,形成了独特的轮回观念。许多中国哲学家将业力与个人修行、天命以及社会责任结合起来,进一步丰富了这一理论的内涵。在此过程中,业力观念也影响了民间信仰和习俗,使之成为了社会的重要组成部分。

业力轮回不仅是哲学或宗教的抽象理念,更是许多人生活中的实际指导。人们通过理解自己的行为和后果,努力创造更和谐的社会环境。业力概念的流传也在现代社会中衍生出诸多讨论,使得这个古老的思想在新环境下焕发出新的活力。

业力轮回的历史背景不仅是宗教和哲学的演变,更是文化融合和社会发展的重要见证。深入了解这一概念,有助于我们在当今社会中重拾对因果法则的思考,建立更加负责任的生活态度和价值观。业力轮回的历史故事穿越千年,至今仍对人们的意识形态和行为方式产生深远影响。

版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.shengshuo.cc/post/916572.html

admin

admin